LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN Y EL ABANDONO DE LA META DE INFLACIÓN

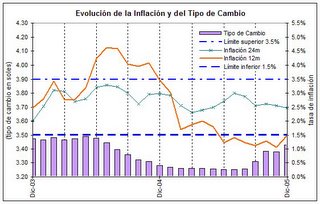

En febrero de 2007, luego de cumplirse cinco años de la adopción de las metas de inflación en el Perú, el banco central anunció que había decidido que, a partir de ese año, el diseño y la conducción de la política monetaria se orientaría a lograr una meta de inflación de 2.0%. Hasta entonces la meta establecida era de 2.5% con un margen de tolerancia de +/-1%. En la práctica, entre 2002 y 2006, la inflación promedio observada había sido de 1.9%, con una tasa interanual que había oscilado entre -1.1% y 4.6%.

El compromiso público que se asumió entonces con dicho cambio era mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional en el largo plazo. Según el mismo banco central, esto implicaría, por ejemplo, que las pensiones en soles de los jubilados serían en promedio 5% mayores cada diez años respecto a la meta de inflación anterior. Lo que en realidad se habría querido decir es que las pensiones públicas, todas las cuales son pagadas en soles nominales, perderían 5% menos de su capacidad adquisitiva cada diez años que con la meta anterior.

Han pasado sólo dos años desde dicho anuncio y el balance de los resultados obtenidos sugiere que, como ya se preveía hace más de seis meses, el banco central no sólo no cumplió con la nueva meta que se propuso, sino que inclusive podría haber abandonado el esquema mismo de metas de inflación. De hecho, según el informe de inflación de setiembre de 2008, el banco esperaba con mayor probabilidad cumplir su meta todavía a fines de 2009. No obstante, según la nota del programa monetario, la inflación ejecutada hasta enero de 2009 ya excedía el centro de la banda de inflación proyectada en setiembre (el informe cuatrimestral de inflación de enero de 2009 ha sido suspendido y se emitirá a partir de marzo de 2009 en forma trimestral).

Como se sabe, adoptar un esquema de metas de inflación básicamente implica subordinar todos los otros objetivos de política al cumplimiento del objetivo de la estabilidad de precios. Otros objetivos típicos de la política monetaria de los bancos centrales suelen ser el nivel de empleo, el crecimiento económico, la estabilidad de las tasas de interés, la estabilidad de los mercados financieros y la estabilidad de los mercados cambiarios.

No obstante, el problema de tener varios objetivos de política es que no todos ellos se pueden alcanzar al mismo tiempo porque, en determinadas circunstancias, existe conflicto entre varios de grupos de ellos. Por esa razón, de cara al público, el implantar una meta de inflación implica que cualquier otro objetivo de política, que en determinado momento pueda entrar en conflicto, debe quedar claramente subordinado al objetivo de alcanzar y mantener la estabilidad de precios. De lo contrario, se menoscaba la credibilidad, pilar fundamental de toda política monetaria.

Pese a ello, en el Perú pareciera haberse subordinado la meta de inflación al objetivo del crecimiento económico. Sin embargo, el haber impulsado el crecimiento de la actividad económica sostenidamente, muy por encima de su tasa de crecimiento potencial, ha hecho que, adicionalmente a los choques de oferta externos, esgrimidos como principales causantes “importados” del incumplimiento de la meta de inflación, se generen presiones de demanda interna sobre los precios desde 2007.

Así, entre 2007 y 2008, la tasa de inflación promedio fue de 3.8%, el doble de la que se tuvo en los cinco años anteriores y por encima del límite superior de la banda de tolerancia establecida, entre 1.0% y 3.0%. Peor aún, la tendencia ha sido al alza: sólo en 2008 la inflación interanual promedio fue de 5.8%. Esto implica que, sólo en estos dos años, las pensiones públicas en soles han perdido en promedio 7.6% de su capacidad adquisitiva en dicho periodo, cuando el compromiso de una meta anual de 2.0% implicaba una pérdida de sólo 4.0%. Y esta mayor brecha se seguirá ampliando en 2009 e incluso parte de 2010, según los propios pronósticos del banco central.

Ciertamente el Perú no es el único país en donde se ha incumplido la meta de inflación, pero sí es el país que relativamente más ha incumplido su meta. A diciembre de 2008 la inflación en Brasil cerró en 6.0% cuando su meta era de 4.5% (1.5% de diferencia), la inflación en México cerró en 6.5% cuando su meta era de 3.0% (3.5% de diferencia), la inflación en Colombia cerró en 7.7% cuando su meta era de 4.0% (3.7% de diferencia), la inflación en Chile cerró en 7.1% cuando su meta era de 3.0% (4.1% de diferencia) y la inflación en el Perú, teniendo una meta de 2.0%, cerró en 6.7% en la capital (4.7% de diferencia) y en 7.3% a nivel nacional (5.3% de diferencia).

Y esas diferencias respecto del Perú podrían haber sido mayores, a favor de los otros países, si no se hubiera profundizado la crisis financiera en EEUU en setiembre de 2008. A partir de dicho mes se produjeron fuertes depreciaciones en los tipos de cambio de sus monedas respecto del dólar, como producto de la irracional y súbita aversión al riesgo de los inversionistas, mayormente estadounidenses. Como se sabe, las depreciaciones del tipo de cambio del dólar en economías pequeñas y abiertas tienen un impacto directo sobre sus tasas de inflación debido al encarecimiento de los productos importados, los cuales tienen participación significativa en las respectivas canastas de consumo.

Así, para fines comparativos sobre las tasas de inflación indicadas para 2008, entre diciembre de 2007 y diciembre de 2008, la depreciación del real brasileño fue de 30%, la depreciación del peso mexicano fue de 25%, la depreciación del peso colombiano superó el 11% y la depreciación del peso chileno fue de 28%, mientras que la depreciación del sol apenas superó el 4%. Esto implica que, si en lugar de haber tenido la disparidad de depreciaciones observada, las monedas de todos estos países hubieran sufrido una depreciación más homogénea, la diferencia de incumplimiento de metas de inflación habría sido mucho mayor en el Perú y mucho menor en todos los otros países.

Es decir, como también se recuerda, durante buena parte de 2008 se había venido atribuyendo el incumplimiento de la meta de inflación principalmente a los choques de oferta externos que se vinieron observando. No obstante, la reversión de dichos choques, que en el Perú no se ha reflejado en reversiones de crecimiento de las tasas de inflación como en otros países, ha dejado al descubierto la real naturaleza de la evolución de los precios domésticos.

Efectivamente, desde setiembre de 2007 no sólo la tasa de inflación en el Perú se fue incrementando por encima del 2.0%, sino que también lo hicieron las tasas de inflación de EEUU, Japón y la Unión Europea, los cuales también tienen al 2.0% como tasa que implícita o explícitamente consideran de equilibrio. Pero el incremento en las tasas de inflación llegó a máximos en todos los casos en julio de 2008: en EEUU a 5.6%, en Japón a 7.3% y en la Unión Europea a 4.1%, mientras que en el Perú la inflación registrada fue de 5.8%.

Por tanto, hasta mediados de 2008 la explicación oficial de que la inflación era importada “iba bien”, aunque en ese momento se suscitó una fuerte discusión acerca de un posible excesivo peso de los alimentos y bebidas en la canasta de consumo peruana con la que se mide la inflación. Y es que los precios de los alimentos y las bebidas habían tenido una evolución similar a la de los índices generales, pero en forma más amplificada. El detalle fue que la amplificación en el Perú fue mucho mayor. En julio de 2008, la inflación de precios de alimentos y bebidas en EEUU llegó a 5.8% y en la Unión Europea llegó a 6.1%, pero en el Perú alcanzó el 9.7%.

Con todo, y como corresponde a los choques de oferta que no son validados por una política monetaria acomodaticia o inflacionaria, a medida que los precios del petróleo y los alimentos se fueron revirtiendo, las tasas de inflación en esos países también se revirtieron. En diciembre de 2008, en menos de cuatros meses, todas las inflaciones terminaron cerrando por debajo del 2%, tanto en EEUU (0.1%), Japón (1.1%) y la Unión Europea (1.6%). No obstante, en el Perú la tendencia creciente de los precios no cesó ni se moderó significativamente. Por el contrario, los precios siguieron subiendo al mismo ritmo y cerraron diciembre por encima del 6.5%, por tercer mes consecutivo, pese a que el componente importado de la inflación peruana se había venido desacelerando fuertemente desde mayo de 2008 y había cerrado diciembre con una tasa anual de crecimiento de sólo 2%.

¿Qué es lo que podría haber pasado? Por el lado de la oferta, todo parece indicar que, mientras los bancos centrales de otros países actuaron fuertemente para prevenir los efectos de segunda ronda de los incrementos de precios (desde 2007 inclusive), buscando la intervención activa de los reguladores en cada uno de los mercados en los cuales la competencia no estaba actuando con la suficiente rapidez, en el Perú no sucedió lo mismo. Por el contrario, por omisión, los reguladores peruanos dejaron que el “libre mercado” lo hiciera todo, pese a ser ampliamente conocido que la estructura de la mayoría de mercados peruanos puede tener todo, menos suficiente competencia, principalmente debido a los altos niveles de concentración en muchos de ellos.

Asimismo, por el lado de la demanda, progresivamente se fue rompiendo la disciplina de los consumidores en los mercados debido a la política monetaria expansiva y a la mayor aceleración de la oferta crediticia de los bancos y demás intermediarios financieros. En el caso de los créditos de consumo, ¿por qué el consumidor promedio regatearía o se afanaría en comparar precios, si cada vez tiene más dinero “plástico” con el cual puede “comprar hoy y ver cómo pagar después”?

Algo similar puede deducirse en el caso de los créditos hipotecarios. De lo contrario, no se explicaría cómo, en sólo dos años, los precios en dólares de las casas y departamentos se han más que duplicado, sin que la demanda se desacelere, mientras que los sueldos y salarios en promedio no se han incrementado, ni de lejos, en dicha proporción.

Según las últimas estadísticas disponibles, bastante desactualizados por cierto, entre diciembre de 2006 y junio de 2008, en el sector privado los sueldos nominales se incrementaron en 3.5% mientras que los salarios nominales lo hicieron en 11%. Gracias a la depreciación del dólar frente al sol en dicho periodo, esto equivalió a incrementos de 14.5% y 23% medidos en dólares nominales, aunque entre junio y diciembre de 2008 se ha producido una apreciación de 5.6% que ha reducido parte de esos incrementos mencionados.

Pero, si el banco central subió su tasa de referencia hasta en ocho oportunidades en 2007 y 2008, desde un 4.5% hasta un 6.5%, ¿cómo es posible hablar además de una política monetaria expansiva? Aparte de la evidente expansión crediticia, en la que los créditos de consumo crecieron en más de 210% y los créditos hipotecarios en más de 150%, mientras que los créditos a microempresas crecieron 205% y los créditos comerciales 185%, sin contar el crecimiento adicional de diciembre de 2008, debe recordarse que los efectos de la política monetaria no se hallan en función de la variación de las tasas de interés nominales, sino si de las tasa de interés reales, es decir, de las que tasas de interés que toman en cuenta la inflación esperada.

Si se compara la tasa de rendimiento de los bonos soberanos en soles nominales con los rendimientos de los bonos soberanos en soles VAC que cotizan en el mercado de capitales, se podrá observar cómo las tasas de inflación esperada por los inversionistas pasaron de casi un 2.5% en diciembre de 2006 a un 2.8% en diciembre de 2007 y a 4.6% en diciembre de 2008. Es decir, pese a que el banco central fue incrementando su tasa de interés nominal en 200 pb, en realidad las tasas de interés reales casi no se incrementaron porque la inflación esperada se incrementó también en similar magnitud. Por tanto, la política monetaria en soles seguió siendo igual de laxa que hace dos años, aunque la inflación pasó de 1.1% a 3.9% y luego 6.7% en ese mismo periodo.

Pero eso no es la parte más importante. La política monetaria en soles por sí sola no puede ser la única responsable del desempeño de la inflación en una economía cuyo nivel de dolarización financiera aún supera ampliamente el 50%. La respuesta definitiva depende de lo que haya pasado con la política monetaria en dólares aplicada implícitamente durante ese periodo.

En tal sentido se puede comprobar que en el mismo periodo las tasas de interés nominales en dólares del mercado interbancario se desplomaron de 5.4% a fines de 2006 a 5.9% a fines de 2007 y a 1.0% a fines de 2008. Entre tanto, la depreciación anual esperada en los mismos periodos, aproximada por la diferencia de rendimientos entre los bonos soberanos en soles y en dólares cotizados en el mercado de capitales, apenas pasó de 0.1% a 1.8% y a 1.5%. Esto implica que la tasa de interés real en dólares, pese a haberse incrementado en 2007, en 2008 más que se redujo e incluso se volvió fuertemente negativa.

En resumen, el énfasis de la política monetaria parece haberse desplazado desde la estabilidad de precios domésticos, con un horizonte temporal que se suponía era anual, hacia el crecimiento económico, pero de un modo cada vez menos sostenible. Si bien, no se espera que el esquema de metas de inflación deba ser rígido, actualmente no se sabe cuál es el nuevo horizonte temporal en el cual el banco central se comprometerá a alcanzar la meta de inflación.

Para cumplir la promesa hecha hace dos años, la inflación de los próximos ocho años debería hallarse en promedio por debajo de 1.6%, pero si 2009 cierra con 4.6%, como todos esperan, la inflación de los siguientes siete años tendría que rondar a lo más en el 1.1% anual. Se trata pues de un panorama complicado para la política monetaria en un contexto de profundización de la crisis financiera internacional, pero más complicado lo será para las pensiones públicas.

El Perú es uno de los pocos países donde las pensiones, no sólo son muy bajas, sino que no se reajustan en función de la inflación. En Colombia el salario mínimo se incrementará entre 7.5% y 7.7%, el incremento esperado del índice de precios al consumidor; en el Reino Unido los sueldos y pensiones se incrementarán 3% de acuerdo a la variación del índice de precios minoristas; mientras que en España la pensión de jubilación promedio se incrementará en 4.8%. En el Perú, al no existir tal reajuste automático, la mayor inflación experimentada reduce los ingresos y los ahorros en términos reales, deteriorando más rápidamente las ya precarias condiciones de vida de de la gran mayoría, especialmente la de los jubilados, cuya esperanza de vida, paradójicamente, se sigue incrementando.

Etiquetas: Estabilidad de precios, Pensiones de jubilación, Política monetaria